3月7日、宮崎日日新聞一面の黒潮にみやだいずのことが掲載された

とても良い記事なのでご紹介したい!

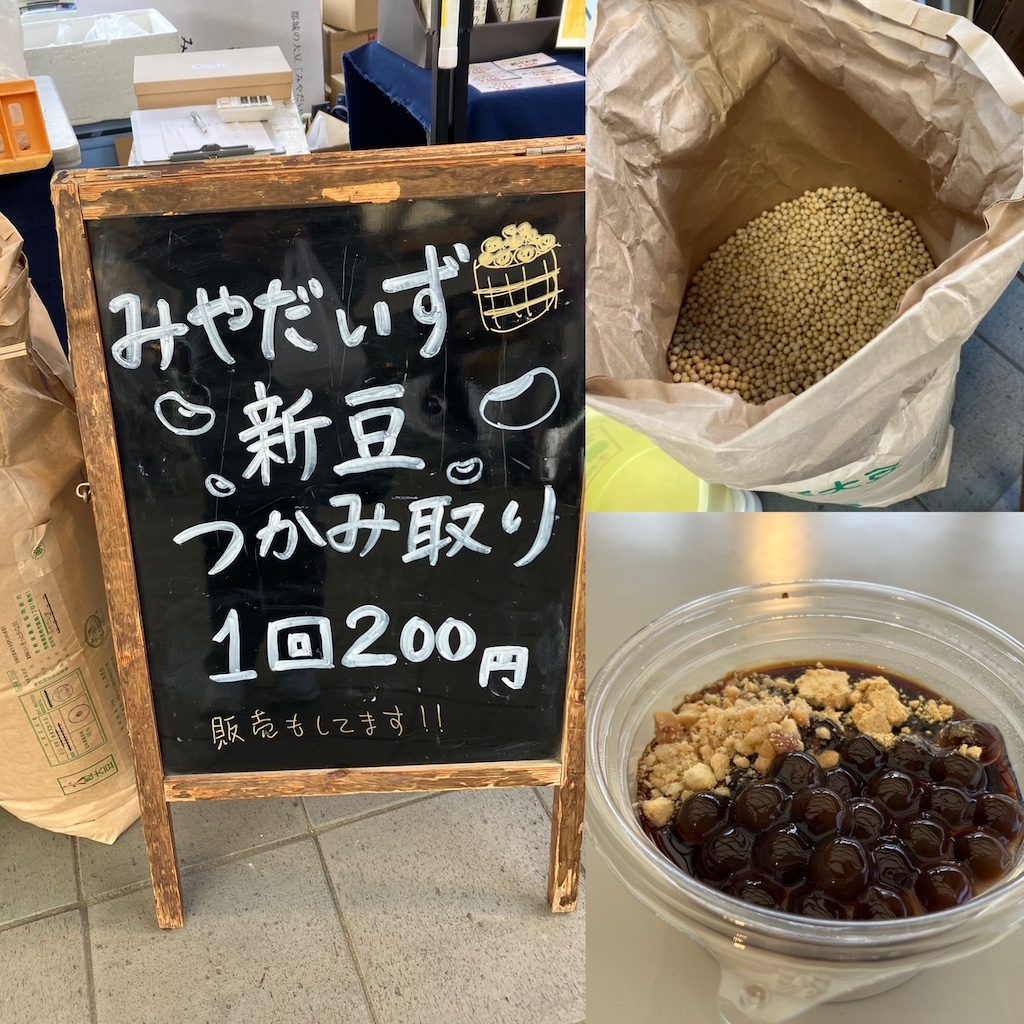

都城市高城町に残っていた大豆の在来品種を「みやだいず」として復活、

普及させるプロジェクトが、13年目を迎えた。

栽培適地とはいえない本県でこつこつ努力を続け、

少しずつだが収穫量が増えてきた。

寒冷地を除く日本の大豆栽培は、種まきが梅雨に、

開花から実が大きくなる期間が台風の時期に重なる。

雨量や台風が多い南九州ではリスクが大きく、生産量は少ない。

そんな環境での挑戦は苦労続きだが、

在来種を使った地産地消を夢見る関係者の思いは熱い。

産官学21団体によるプロジェクトを束ねる

同市のみそ・しょうゆメーカー「ケンコー食品工業」の吉田努社長は

「腹をくくって」契約農家から全量買い取る。

九州でメジャーな品種フクユタカより高く買い農家を鼓舞。

品質に応じ納豆、豆腐、きな粉など加工の幅を広げた。

大豆の国内自給率は食用に限っても2割台。

価格変動に振り回されても外国産に多くを頼らざるを得ない状況に、

吉田社長は疑問を抱いてきた。

「せっかく在来種が残っているのだから使わない手はない」。

3ヘクタールから始まった栽培は、ようやく40ヘクタールに。

加工品のラインアップも徐々に増えつつある。

先月末に同市であったPRイベントでは、

大豆を使ったシリアル食品グラノーラの調理体験、試食会を開催。

意外なメニューながら、

みやだいずの香りと甘み、コクが堪能でき参加者は大満足だった。

何より吉田社長のうれしそうな表情が記憶に残っている。